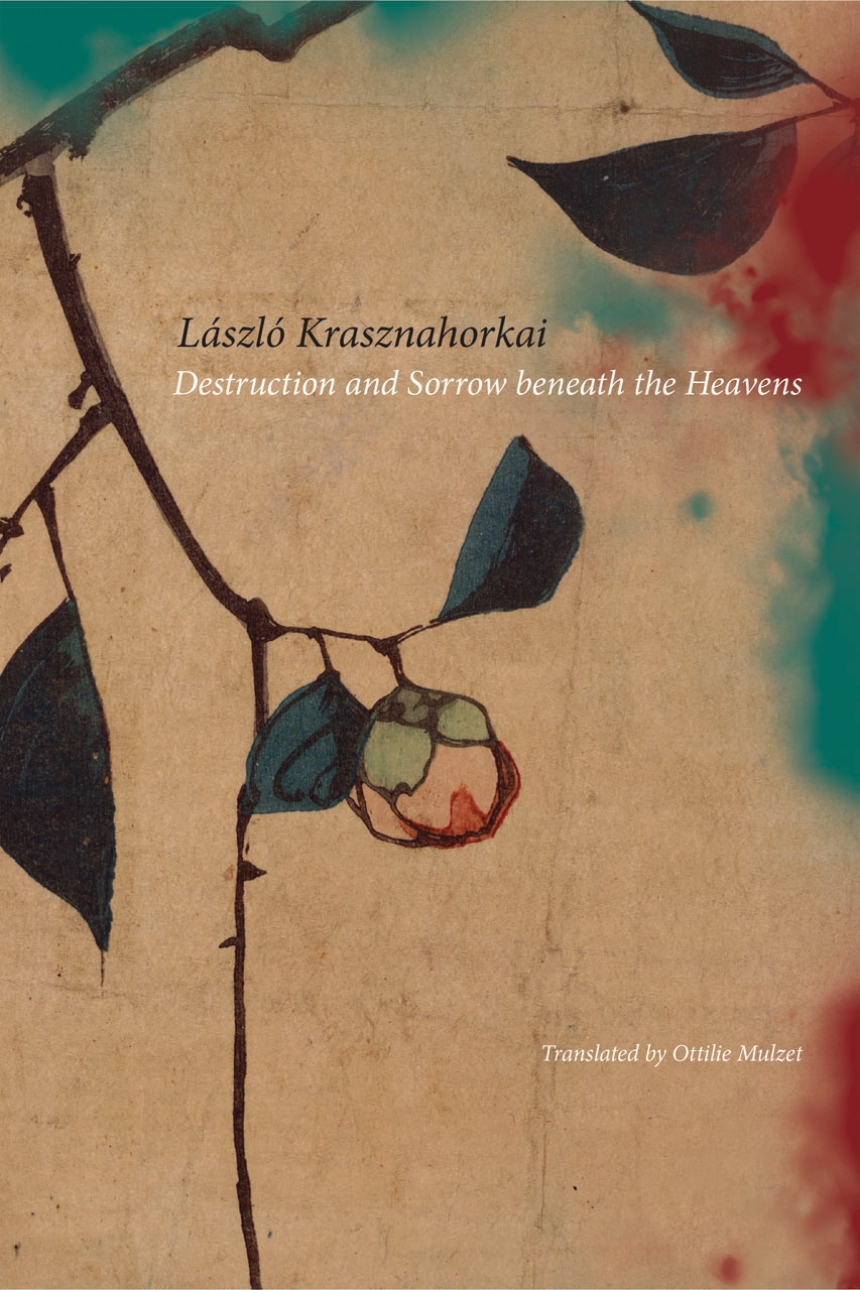

শুরুতে যাওয়া যাক। লাজলো ক্রাজনাহরকাই এইভাবে শুরু করছেন প্রতিবেদন, যার চমকে দেবার মতো হেডলাইন: ‘ডেস্ট্রাকশন অ্যান্ড সরো বিনিথ দি হেভেন্স’। এটাই কিন্তু বইটার নাম। প্রথম প্রকাশিত ২০০৪-এ, হাঙ্গেরিয়ান ভাষায়। ইংরেজি অনুবাদে বেরয় ২০১৫-তে। সিগাল প্রকাশনা প্রথম প্রকাশ করে ২০১৬-তে। মাঝখানে বাজারে ছিল না। নোবেল জেতার পরে হটকেক। সারা পৃথিবী জুড়েই গরম কেক।

৬৭.

চিন দেশে বেড়াতে এবং সত্যকে এড়াতে পারার মতো বাঙালির সংখ্যা ক্রমে বাড়ছে। এবং এদের মধ্যে কয়েকজনের মুখে চিনের অবিশ্বাস্য উন্নতির গদগদ কীর্তন শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সেই কীর্তনে ভাবাবেগের আখরে আমি খড়কুটোও হয়েছি।

২০২৫ সালে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পাওয়া হাঙ্গেরিয়ান লেখক লাজলো ক্রাজনাহরকাইয়ের (বাংলা ‘কাজ-না-হড়কাই’ মনে রাখলে উচ্চারণের ঝামেলা কিছুটা বাগে আসবে) ‘Destruction and Sorrow beneath the Heavens’– ভ্রমণ ও উপন্যাস-মিশ্রিত অনন্য বইটি কিছুক্ষণ আগে শেষ করেছি। এই দীর্ঘ গ্রন্থটিকে অবশ্য লেখক ভ্রমণ-মিশ্রিত উপন্যাস, বা উপন্যাস-মিশ্রিত ভ্রমণ, কোনওটাই বলতে চাননি। তাঁর এই লেখার জাত বোঝাতে তিনি ‘Reportage’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ সিগাল প্রকাশিত ২৮৮ পাতার এই বই চিন সম্বন্ধে এক প্রতিবেদন। সোজা কথায়, সাংবাদিকতা। চিনে গিয়ে যা দেখলাম, জানলাম, বুঝলাম– তাই লিখলাম। ৭১ বছর বয়েসে নোবেল পুরস্কার পাওয়া এই হাঙ্গেরিয়ান লেখক লাজলোকে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে Ottilie Mulzet-এর অসামান্য ইংরেজি অনুবাদ। খুব বাড়াবাড়ি হবে না যদি বলি, এই সমগ্র প্রতিবেদন একটা মাত্র বাক্যে লিখেছেন লাজলো। ভয় পাবেন না। এই প্রতিবেদন জেমস জয়েসের ইউলিসিসের মতো পাঠকবিরোধী গদ্যে লেখা নয়। বরং গতিময় পাঠকবন্ধু ভাষায় লেখা। লাজলো পূর্ণচ্ছেদ চিহ্ন প্রায় ব্যবহারই করেন না। কিন্তু অন্যান্য যতিচিহ্ন যথেষ্ট ব্যবহার করেন। এবং তাঁর ভাষা ও বর্ণনার টান আমাকে তো মুহূর্তে মুগ্ধ এবং কব্জা করল। বলতে দ্বিধা নেই, এই স্টাইলের লেখা পড়িনি। নোবেল কমিটি বলেওছে, লাজলো ভ্রমণ-সাহিত্যকে নিয়ে গেছেন নতুন পারমিতায়, সাংবাদিকতাকে পৌঁছে দিয়েছেন নতুন পরিসরে, উপন্যাসে তৈরি করেছেন নতুন বুনন। এবার লাজলোর হাঙ্গেরিয়ান গদ্যের ইংরেজি অনুবাদে পড়ুন চিনের অবিশ্বাস্য উন্নয়নের অপূর্ব বর্ণনা! আপনারা কিন্তু রুদ্ধশ্বাসে পড়তে বাধ্য হবেন। এইরকম লেখা জীবনে খুব বেশি পড়েননি বোধহয়:

‘Not only on 5 May 2002 is Nanjing hopeless; Nanjing is always hopeless, because there is nothing, really nothing that is more hopeless than Nanjing: the endless millions of people, the dark shabby streets, the pitiless, coarse, crazed traffic, the merciless minibuses with the exhaust streaming out onto the passengers– who can only find a place to sit at the back of which, for some mysterious reason, is raised– the exhaust streaming out with such strength that the most hardened can bear it, of the very exhausted who assume this sacrifice so they may sit down; the whole thing is hell, and the chilly metallic atmosphere on these buses are hellish too, the grimy face of the bus driver and their filthy white gloves, their immovable, merciless, unshakeable indifference, just hell and hell and grime everywhere, on the walls of the barracks-like houses, on the tables in the restaurants, on the flagstones, on a doorknob, on the side of a teacup, the litter and the sticky filthy in the back kitchens of the restaurants and the small canteens, the back kitchens that a customer or a foreigner is never allowed to enter because they would never believe their eyes where the meat and the vegetables were being chopped, and they would never eat again; and horrifying as well is the spirit of the so-called new China:’

কী অবাক লেখা! পড়েছেন এমন লেখা কখনও? এত দীর্ঘ উদ্ধৃতি ফাঁকি দেবার জন্য নয় কিন্তু। আমি হয়তো সব জায়গায় ঠকাতে পারি। কিন্তু লেখা ও ভাবনার জগতে নয়। আমি এত দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম একটাই কারণে। লাজলোর লেখার স্টাইল বোঝাবার জন্যে। দেখুন কীভাবে উনি ছেদবিহীন ভাবে ধরে রেখেছেন আমাদের। নড়তে দিচ্ছেন না। আমরা হতে পারছি না মুহূর্তের জন্য লাজলোর ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন। এটাই হল তাঁর শৈলী শৌভিকতা!

আরও একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। এতক্ষণ ধরে একটানা একটি বাক্য, কিন্তু বুঝতে খুব কি অসুবিধে হচ্ছে? বরং বেশ লাগছে। একটি বাক্যের সঙ্গে এতটা সময় কাটিয়ে তার বার্তা, তার অন্তর-কথার সঙ্গে বেশ জড়িয়ে গেছি। চিনের নানজিং শহরটা কী অসম্ভব নোংরা। এবং লোকগুলো সুবিধের নয়। বিশেষ করে বিদেশিদের প্রতি কোনও দয়ামায়া নেই। হিউম্যান টাচ ব্যাপারটা প্রায় নেই বললেই চলে। মনে রাখতে হবে, যেখানে শেষ হচ্ছে ইংরেজি উদ্ধৃতি, সেখানেও বাক্য শেষ হচ্ছে না। বরং এখনও চিনের অন্দরমহল কত নারকীয় সেটা জানিয়ে, শেষে বলা হচ্ছে, আসলে চিন হল:

আসলে চিন কী? জানতে পুরো বইটা পড়তে হবে। বইটা কিন্তু এক অর্থে এক তোলপাড় সমুদ্রযাত্রা। আর এক অর্থে, এই বই ভৌগোলিক অর্থে আমাদের কোথাও পৌঁছে দেয় না। কিংবা বলে, এই ভ্রমণের শুরু যেখানে, শেষও সেখানে। বাস চলছে বটে। স্থান পরিবর্তন হচ্ছে। বাস বদল হচ্ছে। কিন্তু বিদেশি টুরিস্ট স্টাইন জানে না এই যাত্রার শেষ কোথায়! এই বইয়ের বিষয় চিন ভ্রমণের প্রতিবেদন। আইরনি তো এখানেই। এবং পড়তে খুব ভালো লাগে, মূলত স্টাইলের জন্যে। এভাবেও লেখা যায় ভ্রমণ! এভাবেও লেখা যায় উপন্যাস! এভাবেও লেখা যায় চিনের ওপর একটি রিপোর্ট!

শুরুতে যাওয়া যাক। লাজলো ক্রাজনাহরকাই এইভাবে শুরু করছেন প্রতিবেদন, যার চমকে দেবার মতো হেডলাইন: ‘ডেস্ট্রাকশন অ্যান্ড সরো বিনিথ দি হেভেন্স’। এটাই কিন্তু বইটার নাম। প্রথম প্রকাশিত ২০০৪-এ, হাঙ্গেরিয়ান ভাষায়। ইংরেজি অনুবাদে বেরয় ২০১৫-তে। সিগাল প্রকাশনা প্রথম প্রকাশ করে ২০১৬-তে। মাঝখানে বাজারে ছিল না। নোবেল জেতার পরে হটকেক। সারা পৃথিবী জুড়েই গরম কেক।

শুরু:

“There is nothing more hopeless in the world than the so-called Southwestern Regional Bus Station in Nanjing on 5 May 2002, shortly before seven o’clock in the drizzling rain and the unappeasable icy wind, as, in the vast chaos of the buses departing from the bays of this station, a regional bus, starting from the No. 5 bus stop, slowly ploughs onward– among the other buses and the puddles and the bewildered crowd of wretched, stinking, grimy people– up to the vortex of the street, then sets off into the wretched, stinking, grimy streets, there is nothing more hopeless than these streets, than these interminable barracks on either side, numbed into their own provisional eternity…”

একই অন্তহীন বাক্য বাসটাকে চালিয়ে নিয়ে যায় এক অন্ধকার সকালবেলার ঝোড়ো হাওয়া আর তুষারের মধ্যে দিয়ে, যতক্ষণ না হঠাৎ ব্রেক মেরে বাসটা থামানো হয় পথের মাঝখান থেকে এক মধ্য বয়সের মহিলাকে তুলে নেবার জন্যে। এই বাসের বিদেশি যাত্রী স্টাইন তার ঘড়িতে দেখে সময় সকাল ৮ টা ৯।

“the driver suddenly brakes, and picks up, from the mud on the side of the road, a middle-aged woman, clearly waiting for this bus going to Jiuhuashan, one of the most sacred Buddhist mountains, the two white Europeans, Stein and his sleepy companion still shivering in the cold, both of them cannot understand how a bus route like this operates: how could this woman know that she had to wait here, and how could the bus driver know that this woman would be waiting exactly here, in this bend in the road, and at exactly this time, it is impossible to understand anything here…”

এইবার ওই প্রায় ৬০ বছরের মহিলা এমন একটা কাজ করে, যা কেউ ভাবতে পারেনি যে সে করতে পারে। বাইরে প্রবল শীত, বৃষ্টি, বরফের ছুরির মতো ঝোড়ো হাওয়া, তার মধ্যে সে বাসের জন্যে অপেক্ষা করছিল। চুপচুপে ভিজে গেছে। পোশাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে। সে এসে ওই দু’জন ইউরোপিয়ান যাত্রীর সামনে জানলার ধারে বসেই খুলে দিল জানলার কাচ!

“she opens the window, she grabs its handle, wrenches it to one side, pulls it at least halfway open, at which of course the icy cold rain and the icy cold air blow in, it is really so unexpected that in the first moments no one can hardly comprehend it; so contradictory it is to all common sense that someone who is so drenched and has spent who knows how much time out there in the cold drizzling rain, who clearly was half frozen to death when she boarded the bus, finally sits down and then opens the window onto herself and onto them and the bus goes on, into the fog, supposedly towards Jiuhuashan.

এই দীর্ঘ উপন্যাসের শেষ চ্যাপ্টার। নাম: ‘হোয়াট রিমেইন্স: দি এন্ড’। তখনও বাস পৌঁছয়নি জিউহুয়াশানে! কোনওদিন পৌঁছবে কি না, তাও কি কেউ জানে।! বাসের মধ্যে সেই হিম হাওয়া আর বরফ-শীতল বৃষ্টির জানলা তখনও খোলা।

উপন্যাস অথবা এই প্রতিবেদনের শেষে বাক্যগুলি ছোট-ছোট। বাক্যের একটানা বহতা থেকে বেরিয়ে এসেছেন লাজলো:

“Now even the passengers in the front are loudly grumbling about why that shabby-looking woman won’t close that bloody window. Everyone is freezing, and they are shivering in the draft coming in through the window.”

‘কেন করছ এটা তুমি?’, একজন প্রশ্ন করে খুব রেগেমেগে।

–কী করছি?

–জানলাটা খুলে রেখেছ কেন?

–ভালো লাগে তাই?

–কী ভালো লাগে?

–বাতাস।

–এত ঠান্ডা বাতাস?

–হ্যাঁ, তাও ভালো।

–কেন?

–গতি। প্রাণ। তাই।

এই প্রতিবেদন আমাকে স্তব্ধ করে দেয়। চুপ করে বসে থাকি। শেষটা কি নয় সেই রিপোর্টারের টেবিলের দান? যে প্রতিবেদন নোবেল পুরস্কারের যোগ্য!

…………………….. পড়ুন কাঠখোদাই-এর অন্যান্য পর্ব ……………………

পর্ব ৬৬: নরম পায়রার জন্ম

পর্ব ৬৫: যে বইয়ের যে কোনও পাতাই প্রথম পাতা

পর্ব ৬৪: খেলা শেষ করার জন্য শেষ শব্দ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন জেফ্রি আর্চার

পর্ব ৬৩: সহজ ভাষার ম্যাজিক ও অবিকল্প মুরাকামি

পর্ব ৬২: জীবন তিক্ত এবং আশা করা ভুল, এই দর্শনই বিশ্বাস করেন ক্রাজনাহরকাই

পর্ব ৬১: লন্ডনে ফিরে এলেন অস্কার ওয়াইল্ড!

পর্ব ৬০: পাপ ও পুণ্যের যৌথ মাস্টারপিস

পর্ব ৫৯: মাতৃভক্তির দেশে, মাকে ছেড়ে যাওয়ার আত্মকথন

পর্ব ৫৮: চিঠিহীন এই যুগের শ্রেষ্ঠ প্রণয়লিপি

পর্ব ৫৭: লেখার টেবিল কি জানে, কবিতা কার দান– শয়তান না ঈশ্বরের?

পর্ব ৫৬: প্রেমের নিশ্চিত বধ্যভূমি বিয়ে, বার্ট্রান্ড রাসেলের লেখার টেবিল জানে সেই নির্মম সত্য

পর্ব ৫৫: জুলিয়া রবার্টসকে হিন্দুধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল একটি বই, একটি সিনেমা

পর্ব ৫৪: আপনার লেখার টেবিল নেই কেন মানিকদা?

পর্ব ৫৩: পুরুষরা যে কতদূর অপদার্থ, ড্রেসিং টেবিলের দেখানো পথে মেয়েরা প্রমাণ করে দেবে

পর্ব ৫২: একটাও অরিজিনাল গল্প লেখেননি শেক্সপিয়র!

পর্ব ৫১: প্রমথ-ইন্দিরার মতো প্রেমের চিঠি-চালাচালি কি আজও হয়?

পর্ব ৫০: হাজার হাজার বছর আগের পুরুষের ভিক্ষা এখনও থামেনি

পর্ব ৪৯: কুকথার রাজনীতিতে অমরত্বের স্বাদ পেয়েছেন জর্জ অরওয়েল

পর্ব ৪৮: টেবিলই ওকাম্পোর স্মৃতি, আত্মজীবনীর ছেঁড়া আদর

পর্ব ৪৭: শেষ বলে কিছু কি থাকতে পারে যদি না থাকে শুরু?

পর্ব ৪৬: যে টেবিলে দেবদূত আসে না, আসে শিল্পের অপূর্ব শয়তান

পর্ব ৪৫: ফ্রেডরিক ফোরসাইথকে ফকির থেকে রাজা করেছিল অপরাধের পৃথিবী

পর্ব ৪৪: আম-বাঙালি যেভাবে আমকে বোঝে, দুই আমেরিকান লেখিকা সেভাবেই বুঝতে চেয়েছেন

পর্ব ৪৩: দু’পায়ে দু’রকম জুতো পরে মা দৌড়ে বেরিয়ে গেল, ইবতিসম্-এর উপন্যাসের শুরু এমনই আকস্মিক

পর্ব ৪২: অন্ধকার ভারতে যে সিঁড়িটেবিলের সান্নিধ্যে রামমোহন রায় মুক্তিসূর্য দেখেছিলেন

পর্ব ৪১: বানু মুশতাকের টেবিল ল্যাম্পটির আলো পড়েছে মুসলমান মেয়েদের একাকিত্বের হৃদয়ে

পর্ব ৪০: গোয়েটের ভালোবাসার চিঠিই বাড়িয়ে দিয়েছিল ইউরোপের সুইসাইড প্রবণতা

পর্ব ৩৯: লেখার টেবিল বাঙালির লাজ ভেঙে পর্নোগ্রাফিও লিখিয়েছে

পর্ব ৩৮: বঙ্গীয় সমাজে বোভেয়ার ‘সেকেন্ড সেক্স’-এর ভাবনার বিচ্ছুরণ কতটুকু?

পর্ব ৩৭: ভক্তদের স্তাবকতাই পাশ্চাত্যে রবীন্দ্র-কীর্তি স্থায়ী হতে দেয়নি, মনে করতেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী

পর্ব ৩৬: একাকিত্বের নিঃসঙ্গ জলসাঘরে মারিও ভার্গাস লোসা যেন ছবি বিশ্বাস!

পর্ব ৩৫: জীবনের বাইশ গজে যে নারী শচীনের পরম প্রাপ্তি

পর্ব ৩৪: যা যা লেখোনি আত্মজীবনীতেও, এইবার লেখো, রাস্কিন বন্ডকে বলেছিল লেখার টেবিল

পর্ব ৩৩: ফিওনার সেই লেখার টেবিল মুছে দিয়েছিল মেয়েদের যৌনতা উপভোগের লজ্জারেখা

পর্ব ৩২: বাঙালি নয়, আন্তর্জাতিক বাঙালির সংজ্ঞায় স্পিভাক এসে পড়বেনই

পর্ব ৩১: প্রতিভাপাগল একটি বই, যাকে দিনলিপি বলে সামান্য করব না

পর্ব ৩০: পতিতালয়ের সেই লেখার টেবিল জাগিয়ে তুলেছিল ইসাবেলের হৃদয়-চেতনা

পর্ব ২৯: পাথরে প্রাণ আনে যে টেবিলের স্পর্শ

পর্ব ২৮: নিজের টেবিলকে কটাক্ষ করি, কেন অ্যানে মাইকেলসের মতো লিখতে পারি না?

পর্ব ২৭: নারীর রাগ-মোচনের কৌশল জানে মিলান কুন্দেরার লেখার টেবিল!

পর্ব ২৬: ভালোবাসা প্রকাশের সমস্ত শব্দ পেরিয়ে গিয়েছিল এলিয়টের লেখার টেবিল

পর্ব ২৫: যে টেবিলে জন্ম নেয় নগ্নতা আর যৌনতার নতুন আলো

পর্ব ২৪: প্রেমের কবিতার ভূত জন ডানকে ধরেছিল তাঁর উন্মাদ টেবিলে, মোমবাতির আলোয়

পর্ব ২৩: যে টেবিল আসলে বৈদগ্ধ আর অশ্লীলতার আব্রুহীন আঁতুড়ঘর!

পর্ব ২২: মহাবিশ্বের রহস্য নেমে এসেছিল যে টেবিলে

পর্ব ২১: গাছ আমাদের পূর্বপুরুষ, লেখার টেবিল বলেছিল হোসে সারামাগোকে

পর্ব ২০: টেবিলের কথায় নিজের ‘হত্যার মঞ্চে’ ফিরেছিলেন সলমন রুশদি

পর্ব ১৯: প্রতিভা প্রশ্রয় দেয় অপরাধকে, দস্তয়েভস্কিকে শেখায় তাঁর লেখার টেবিল

পর্ব ১৮: বিবেকানন্দের মনের কথা বুঝতে পারে যে টেবিল

পর্ব ১৭: ‘গীতাঞ্জলি’ হয়ে উঠুক উভপ্রার্থনা ও উভকামনার গান, অঁদ্রে জিদকে বলেছিল তাঁর টেবিল

পর্ব ১৬: যে লেখার টেবিল ম্যাকিয়াভেলিকে নিয়ে গেছে শয়তানির অতল গভীরে

পর্ব ১৫: যে অপরাধবোধ লেখার টেবিলে টেনে এনেছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে

পর্ব ১৪: লেখার টেবিল গিলে নিচ্ছে ভার্জিনিয়া উলফের লেখা ও ভাবনা, বাঁচার একমাত্র উপায় আত্মহত্যা

পর্ব ১৩: হ্যামনেট ‘হ্যামলেট’ হয়ে বেঁচে থাকবে অনন্তকাল, জানে সেই লেখার টেবিল

পর্ব ১২: রবীন্দ্রনাথের লেখার টেবিল চিনতে চায় না তাঁর আঁকার টেবিলকে

পর্ব ১১: আর কোনও কাঠের টেবিলের গায়ে ফুটে উঠেছে কি এমন মৃত্যুর ছবি?

পর্ব ১০: অন্ধ বিনোদবিহারীর জীবনে টেবিলের দান অন্ধকারের নতুন রূপ ও বন্ধুত্ব

পর্ব ৯: বুড়ো টেবিল কিয়ের্কেগার্দকে দিয়েছিল নারীর মন জয়ের চাবিকাঠি

পর্ব ৮: অন্ধকারই হয়ে উঠলো মিল্টনের লেখার টেবিল

পর্ব ৭: কুন্দেরার টেবিলে বসে কুন্দেরাকে চিঠি

পর্ব ৬: মানব-মানবীর যৌন সম্পর্কের দাগ লেগে রয়েছে কুন্দেরার লেখার টেবিলে

পর্ব ৫: বিয়ের ও আত্মহত্যার চিঠি– রবীন্দ্রনাথকে যা দান করেছিল লেখার টেবিল

পর্ব ৪: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের টেবিল আর তারাপদ রায়ের খাট, দুই-ই ছিল থইথই বইভরা

পর্ব ৩: টেবিলের গায়ে খোদাই-করা এক মৃত্যুহীন প্রেমের কবিতা

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved