সমরেশদা ‘স্বীকারোক্তি’ নামে ছোটগল্পটি লেখেন– সেই সময় থেকেই তাঁকে নিয়ে বিপুল বিতর্ক তৈরি হয়। ‘স্বীকারোক্তি’ গল্পটি কলকাতার কোনও পত্রিকায় ছাপা হয়নি। নৈহাটির ‘উত্তরঙ্গ’ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল ‘স্বীকারোক্তি’। এই গল্পটিই সমরেশদাকে এককালের দলীয় সতীর্থদের চোখে প্রায় ‘বিশ্বাসঘাতক’ করে তোলে। কিন্তু কেন?

৬০.

প্রথম উপন্যাস থেকেই বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশ সমরেশ বসুর লেখার বিরূপ সমালোচনা করতে থাকলেও, তা তুঙ্গে পৌঁছয় ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৭ সময়পর্বে সমরেশ বসুর লেখালিখি নিয়ে। আরও নির্দিষ্ট করে বললে তারও বছর দুয়েক আগে যখন সমরেশদা ‘স্বীকারোক্তি’ নামে ছোটগল্পটি লেখেন– সেই সময় থেকেই তাঁকে নিয়ে বিপুল বিতর্ক তৈরি হয়। ‘স্বীকারোক্তি’ গল্পটি কলকাতার কোনও পত্রিকায় ছাপা হয়নি। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে লেখক নৈহাটিতে একটি পত্রিকা করতেন ‘উত্তরঙ্গ’ নামে, সেই পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল ‘স্বীকারোক্তি’। এই গল্পটিই সমরেশদাকে এককালের দলীয় সতীর্থদের চোখে প্রায় ‘বিশ্বাসঘাতক’ করে তোলে। সমালোচক সত্য গুপ্ত তাঁকে তীব্র আক্রমণ করেন। সমরেশদা একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘‘আমার বিরুদ্ধে ভেতরে, যে-সব অভিযোগ চলছিল, ওই ‘স্বীকারোক্তি’ গল্পটা লেখার পরেই, সেটা প্রথম প্রকাশ্যে ফেটে পড়ে।’’

‘স্বীকারোক্তি’ গল্পটির শিরোনামের নিচে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে লেখা আছে, ‘১৯৪৯ সালে বে-আইনী ঘোষিত এক রাজনৈতিক পার্টির একজন সদস্যের বন্দী অবস্থায় লিখিত স্মৃতিচারণ থেকে উদ্ধৃত’– ফলে বাকিটা অনুমান করে নিতে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি সমালোচকদের। গল্পটিতে পার্টির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কিছু কথা ওঠায় হয়তো বামপন্থীদের একাংশ রুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সমরেশদার বক্তব্য ছিল, ‘এই রকম লেখা তো আমি একা লিখিনি। অনেকেই লিখেছেন। বিদেশেও অনেকে লিখেছেন। এটা যে পার্টির পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে এমন কোনও উদ্দেশ্য আমার ছিল না। তখন থেকেই শুরু হল আমার বিরুদ্ধে আক্রমণ। আমি কিন্তু ব্যাপারটাকে ততটা পাত্তা দিইনি। আমি ভাবতাম, ঠিক আছে, কী আর করা যাবে। আমার দিক থেকে আমি ঠিকই ছিলাম। তখন অনেকেই, যারা রাজনীতি করতেন, তাঁরা গল্পটা পড়ে আমাকে বলেছিলেন, আমি ঠিকই লিখেছি।’

সমরেশ বসুর ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ বইটির ভূমিকায় সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, “ব্যক্তির স্বাধীনতা, তার বিপন্ন অভিজ্ঞান নিয়ে পাঁচের দশকের ক্রান্তি লগ্ন থেকেই সমরেশ ভাবিত হতে থাকেন। এই ভাবনা কোনও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ধৃত নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে অস্তিত্বের যে নিগূঢ় সংকট ব্যক্তিচিত্তে কালো হয়ে উঠছিল, সমরেশের কোনও কোনও গল্পের চরিত্র সে সংকটকে অঙ্গীকার করেছে। ‘স্বীকারোক্তি’ গল্পটি তাঁর এই জাতীয় গল্প। এই গল্পের ‘আমি’-কে লেখকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্য প্রলুব্ধ হওয়া সঙ্গত নয়।… ‘স্বীকারোক্তি’ খুব উন্মুক্ত গল্প। এ গল্প শুরু হয়েছে ‘…তারপর’ [‘… তার পরে’] বলে, শেষও হয়েছে ‘তারপর…’ বলে। দুই ‘তারপর’-এর মাঝখানে গল্পের মূল চরিত্রপাত্রের ঘটনাগত অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিলোকের সমাহার, তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা ও চিন্তাস্রোতের মিশ্রণ সঞ্জাত প্রতিক্রিয়া। ‘তারপরে’ বুঝিয়ে দিচ্ছে অনেক অভিজ্ঞতা আহৃত হয়েছে, ‘তারপর’ বলে দিচ্ছে আর অনেক কিছু ঘটবে। এই অভিনব কাঠামো বা গল্পের গঠন শৈলীর মূল উদ্দেশ্য হল চরিত্রটিকে খুলে রাখা। খুলে রাখার কারণ তার সঙ্গে আমরাও তর্ক করতে পারি। … ‘স্বীকারোক্তি’ যখন লেখা হয়েছে তখন থেকে সমরেশ আরেকটা পর্যায়ে প্রবেশ করেছেন এমন কথা বলবো কী করে ! ‘স্বীকারোক্তি’র পরেও তিনি লিখেছেন ‘পেলে লেগে যা’, ‘মরেছে প্যাল্গা ফরসা’– অর্থাৎ জীবনকে জানতে জানতেই তো নিজেকে জানা। নিজেকে জানতে জানতে জীবনের গভীরে চলে যাওয়া। পারস্পরিক এই আলোকসম্পাতে পূর্ণতা পায় লেখকের শৈল্পিক সত্তা। নিজেকে ছিঁড়ে-কুটে দেখতে না জানলে সমাজকে ছিঁড়েকুটে দেখা হবে কী করে।”

‘স্বীকারোক্তি’ নামেই, সম্ভবত ১৯৬৬ সালে, তিনি একটি উপন্যাসও লেখেন। কিন্তু তা নিয়ে তেমন আলোড়ন তৈরি হয়নি। কেননা, তার আগের বছরই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর তুমুল হইচই ফেলে দেওয়া উপন্যাস ‘বিবর’। ১৯৬৫ সালে ‘দেশ’ শারদীয়া সংখ্যায় সাগরময় ঘোষ সমরেশদাকে উপন্যাস লেখার আমন্ত্রণ জানাতে তিনি বলেছিলেন প্রচলিত প্রথা ভেঙে দেওয়ার মতো লেখা লিখতে চান। সাগরদা লেখকের বক্তব্যে সায় দিয়ে বলেছিলেন, এমন প্রথাভাঙা লেখার প্রয়োজনীয়তা আছে। তারপর লেখা শেষ হতে সম্পাদক জানিয়েছিলেন, ‘খুব ঝাঁকুনি দেওয়া লেখা লিখেছ। দেখা যাক কী প্রতিক্রিয়া হয়।’ প্রতিক্রিয়া সত্যিই হয়েছিল। পক্ষে-বিপক্ষে যার যাই মত থাক না কেন– বাংলা সাহিত্যের একটা মাইলস্টোন হিসেবে রয়ে গেছে ‘বিবর’। কিন্তু সমরেশদা শুধু ‘বিবর’ লিখেই থেমে থাকেননি। ঠিক দু’-বছরের মাথায়, ১৯৬৭-র শারদীয়া ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হল ‘প্রজাপতি’ এবং সে বছরই ‘দেশ’-এর সাধারণ সংখ্যায় প্রকাশিত হল ছোটগল্প ‘পাপপুণ্য’। সব মিলিয়ে সমরেশদা বাংলা সাহিত্যে একটা তোলপাড় ফেলে দিয়েছিলেন। পাঠক বুঝতে পারছিল না– যে লেখক ‘পাপপুণ্য’, ‘প্রজাপতি’ লিখছেন তিনিই আবার ধারাবাহিকভাবে ‘কোথায় পাবো তারে’ কীভাবে লিখছেন!

ঋত্বিক ঘটকের নীলকণ্ঠ তার বন্ধুর লেখা নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ করলেও, ঋত্বিক আর তাঁর এক সময়ের বন্ধু ‘সমশের’ বসুর জীবনের শেষ কাজেও কিন্তু আশ্চর্য মিল। দু’-জনেই কাজ করছিলেন শিল্পী রামকিংকরকে নিয়ে। ঋত্বিক ঘটকের ছবি ‘রামকিংকর’-এর মতোই সমরেশদার রামকিংকরের জীবন-ভিত্তিক উপন্যাস ‘দেখি নাই ফিরে’ অসমাপ্ত থেকে যায়। এ-ও এক আশ্চর্য সমাপতন।

১৯৭২ সালের পাঁচটা বইয়ের পর ১৯৭৩ সালে সমরেশদা আমাকে দিয়েছিলেন তিনটে বই– ‘স্বর্ণচঞ্চু’, ‘বি.টি. রোডের ধারে’ এবং ‘পথিক’। ‘স্বর্ণচঞ্চু’ দে’জ থেকে ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হলেও এটি ১৯৬৮ সালে লেখা। আমি বই করার সময় সমরেশদা একটি ছোট্ট ভূমিকায় লেখেন, “ছেলেবেলায় একদা স্বর্গীয় পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের রহস্য ও গোয়েন্দা কাহিনী পড়তে খুবই ভালোবাসতাম। আরো অনেকেরই পড়েছি, ভালোও লেগেছে, কিন্তু পরিণত বয়সে বাঙালী রহস্য ও গোয়েন্দা কাহিনী লেখকদের মধ্যে, আমার সকল বিস্ময় ও মুগ্ধতা একজনই মৌরসীপাট্টা করে নিয়েছিলেন, তিনি সম্প্রতি স্বর্গত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। অবকাশের সময়, একটু রিলাকস্ মুডেও কিছু লিখতে ইচ্ছা করে। ‘স্বর্ণচঞ্চু’ হচ্ছে আমার সেই রকম মুডের প্রথম প্রচেষ্টা, রহস্য আর গোয়েন্দা কাহিনী লেখবার প্রথম সাধ। যদিও জানি, মোটেই রিলাকস্ মুডে, কোনও জটিল অঙ্কের সমাধান সম্ভব না, কেন না খুনের কিনারা করা, এবং গোটা গল্পটিকে আগাগোড়া তৈরি করে, আগেই মনে মনে সাজানো, রীতিমতো কঠিন।সার্থকতার দাবী আমার নেই। নিতান্ত একটি আন্তরিক সাধ, একটি ননঅ্যাম্বিশাস্ চেষ্টা।”

‘স্বর্ণচঞ্চু’ তিনি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কেই উৎসর্গ করেন। ‘পথিক’ উপন্যাসটি সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, ‘যে-বিদেশী চিত্রটি দেখবার সৌভাগ্য হয়নি, তার চিত্রনাট্যটি আমি পাঠ করেছি এবং এ উপন্যাসটির প্রেরণা সেই চিত্রনাট্য। উপন্যাসটি পাঠ করে পাঠকের যদি ঘটনা কাহিনী এবং চরিত্রগুলো একান্ত দেশীয় মনে হয়, তাহলে আমার প্রেরণাকে সার্থক মনে করব।’ এই তিনটি বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো লেখা ‘বি.টি. রোডের ধারে’, সম্ভবত ১৯৫২ সালে লেখা। তিনি আমাকে বইটি পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়েছিলেন। এই উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে অনিলকুমার সিংহ সম্পাদিত ‘নতুন সাহিত্য’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে নতুন সাহিত্য থেকেই উপন্যাসটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। বই হওয়ার সময় সমরেশদা ‘বি.টি. রোডের ধারে’ উৎসর্গ করেছিলেন– ‘সত্য মাস্টারের উদ্দেশে’।

দু’-তিন বছরের মধ্যেই সমরেশদা নিজের এই নবীন প্রকাশকটিকে একেবারে আপন ভাইয়ের মতো ভালোবেসে ফেলেছিলেন। ১৯৭৩ সালে আমার বিয়ের পুস্তিকায় তিনি লিখেছিলেন–

‘বিবাহ, তা যে নিয়ম রীতিতেই হোক,মন্ত্রোচ্চারণে–সাতপাকের বন্ধনে বা স্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞায় অথবা মালাবদলে– শুরু সেই দিন, অন্য এক জীবনের নতুন জন্ম এক। জীবনের কোনও পথই কখনো মসৃণ না। মনের গভীরে নানা ক্রিয়া, একে অপরের পরিপুরক হওয়ার সাধনায় পায় সার্থকতা, আমি কেবল প্রার্থনা করি, তোমাদের দাম্পত্যজীবনে আসুক, তোমার নামের মতো, জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ সুধা।’

সমরেশদা যে প্রায় প্রত্যেকবার নববর্ষের দিন আমাদের দোকানে আসতেন সে-কথাও ভোলার নয়। ১৯৮১ সালের নববর্ষের দিন আনন্দ পাবলিশার্স থেকে তাঁর ‘যুগ যুগ জীয়ে’ উপন্যাস প্রকাশিত হয়। সেদিন তিনি আমাদের খাতায় যে ‘‘দে’জ যুগ যুগ জীও’’ লিখেছিলেন, সেকথা তো আগেই বলেছি। নববর্ষের দিন দোকানে এসে তিনি আমার বাবার সঙ্গে আলাদা করে কিছুক্ষণ গল্পও করে যেতেন। আমি সমরেশদার সার্কাস রেঞ্জের বাড়িতে যেমন যেতাম, তেমনই তাঁর সঙ্গে কয়েকবার তাঁদের নৈহাটির বাড়িতেও গিয়েছি। যতদূর মনে পড়ছে, নৈহাটির বাড়িতে বছরে একবার একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মতো হত। সেই অনুষ্ঠান উপলক্ষেই আমার নৈহাটি যাওয়া।

এর পর দে’জ থেকে সমরেশ বসুর নতুন উপন্যাস প্রকাশ চলতেই থাকে। সেই সঙ্গে তাঁর কিছু-কিছু উপন্যাস আমি পুনর্মুদ্রণও করেছি। সাতের দশকের শেষে ‘হৃদয়ের মুখ’, ‘অবশেষে’, ‘প্রাণ প্রতিমা’ থেকে শুরু করে আটের দশকে দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়– ‘কে নেবে মোরে’, ‘বাঘিনী’, টুইন উপন্যাস ‘বিবেকবান/ভীরু’, ‘জবাব’ ইত্যাদি বই। ‘বাঘিনী’ উপন্যাসটি আগে বেঙ্গল পাবলিশার্সের ঘরে ছিল। আমি ১৯৮৩ সালে ‘বাঘিনী’ পুনর্মুদ্রণ করেছিলাম। ‘বাঘিনী’ সম্ভবত ১৯৬০ সালে প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছিল।

সমরেশ বসু নামে লেখা উপন্যাসের সঙ্গে দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়ে চলে কালকূটের উপন্যাসও। ১৯৭৫-এ প্রকাশিত হয় ‘হারায়ে সেই মানুষে’ আর তার পরের বছরে আমি ছেপেছিলাম ‘মিটে নাই তৃষ্ণা’। ১৯৮০ সালে আমি ছাপলাম কালকূটের ‘মন-ভাসির টানে’। তার পরের বছর ‘মুক্ত বেণীর উজানে’ উপন্যাসটি তিনি উৎসর্গ করেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় আর মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়কে। ১৯৮২-তে দে’জ থেকে প্রকাশিত হল ‘চলো মন রূপনগরে’। কালকূটের ‘কোথায় সে-জন আছে’ প্রকাশিত হয় ১৯৮৩-তে। এই বইটির উৎসর্গের পাতায় তিনি লিখলেন, ‘স্বাতী– সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে/ প্রীতির সহিত’। দে’জ থেকে কালকূটের শেষ প্রকাশিত উপন্যাস– ‘প্রাচেতস্’। আমি যতদূর জানি, সমরেশদার দৌহিত্রর নামও প্রাচেতস– সে মৌসুমীদি আর কবি বাপী সমাদ্দারের পুত্র।

সমরেশদা কেন ‘কালকূট’ ছদ্মনাম নিয়েছিলেন, সেকথা তো আগেই বলেছি। কিন্তু একজন মানুষ যখন ছদ্মনামের আড়ালে লেখেন তখন তাঁর নিজের সত্যিকারের সত্তাকে তিনি ঠিক কীভাবে দেখেন, তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায় সমরেশদার অসমাপ্ত গদ্যলেখা ‘কালকূটের চোখে সমরেশ বসু’-তে। সেই লেখার শুরুর দিকেই তিনি লিখছেন– “মেঘ যায় গলতে, ঝর ঝর করতে। আমি যাই সুধার সন্ধানে। তীব্র বিষ নাম আমার– কালকূট। গরল আমার ধমনীতে। সেই কবিতার মতো বলতে ইচ্ছা করে, ‘চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন/ ব্যথীর বেদন বুঝিতে পারে ?/ যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে/ কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ?’ আমার দৌড়ঝাঁপ ছুটোছুটি যাই বল, সেই কারণে। মরি যে। জ্বলি যে। তাই আমি ভ্রমি সুখার সন্ধানে। বাঁচতে কে না চায়? মানুষ তো বহুত দূর, ওটা জীবের ধর্ম। হতে পারি কালকূট। তা বলে অমৃতের সন্ধানে যাব না? এই আকণ্ঠ বিষ নিয়ে বাঁচব কেমন করে?… কি বিপদ! মুখোমুখি তাকিয়ে থমকে যাই। মনে করার চেষ্টা করি, ওকে কি আমি চিনি? দেখেছি কি কখনো? মানুষটার চোখের দিকে তাকাই। মুখের দিকে দেখি। দেখি পায়ের পাতা থেকে মাথা পর্যন্ত। না, এ বড় বেকায়দার ব্যাপার। ডানদিক দিয়ে দেখতে গেলে একরকম, আর বাঁয়ে গেলে আরেক রকম। এক চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় চিনি চিনি। আর এক চোখের দিকে তাকিয়ে ধন্দ লেগে যায়। মনে হয় উঁহু, একে আমি চিনি না। অথচ দেখেশুনে মনে হচ্ছে, মানুষটাকে দেখেছি সেই যেন জন্ম থেকে। এখন যখন আমাকে পুছ করা হচ্ছে, দ্যাখো তো তোমার বিষকূট চোখে, কেমন লাগে? চেনো কি না? চিনলে পরে কেমন চেনো? তখন দেখতে গিয়ে আমি জব্ ঠেক। আদতে মানুষটাকে কোনও দিন দেখেছি কিনা, তাই যেন মালুম করতে পারছি না। আবার মনে হচ্ছে, জন্মকাল থেকেই যেন ওকে আমি দেখে এসেছি। কে জানে, দেখে এসেছি কিনা। না কি, জন্মকাল থেকে আমি ওকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি?”

১৯৮৮-র ১২ মার্চ সমরেশদা মাত্র ৬৪ বছর বয়সেই প্রয়াত হলেন। আর ১৯৮৯-এর বইমেলায় দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ‘দাহ’। ‘দাহ’ উপন্যাসটি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। বইটির প্রকাশকের নিবেদনে আমি লিখেছিলাম, “সমরেশ বসু– বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক ইতিকথায় এক মহিমময় নাম। যাঁর অতর্কিত প্রয়াণ শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি-মনীষাকে হারাবার বেদনা নয়, চিরদিনের জন্যই এক আক্ষেপ থেকে যায় আমাদের– ‘দেখি নাই ফিরে’-এর মতো ধ্রুপদী উপন্যাসের বিস্তার পূর্ণতা পেল না। ‘দাহ’ লেখকের একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। এ-উপন্যাসের প্রকাশ প্রয়াত লেখকের প্রতি আমাদের অবনত শ্রদ্ধারই স্মারক। যেহেতু উপন্যাস এবং অসম্পূর্ণ– দুরূহ কর্ম জেনেও প্রখ্যাত কথা-শিল্পী শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এবং তরুণতম কঙ্কাবতী দত্ত আলাদাভাবে তাকে পূর্ণতা দেবার চেষ্টা করেছেন। মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে ‘সংযোজন’ পর্যায়ে রচনা দুটি মুদ্রিত হল।” আমার জানা নেই বাংলা সাহিত্যে এরকম উপন্যাস ক’-টি প্রকাশিত হয়েছে যেখানে কোনও লেখকের অসম্পূর্ণ উপন্যাসকে নিজেদের মতো করে আলাদা-আলাদাভাবে পূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন দুই প্রজন্মের দুই লেখক।

সমরেশদার কথা বলতে-বলতে বাংলা সাহিত্যে তাঁর সমনামী লেখকের কথা মনে পড়ছে– সমরেশ মজুমদার– গত শতাব্দীর আট এবং নয়ের দশকে যাঁর লেখায় বাঙালি বুঁদ হয়ে থাকত। বিশেষ করে তাঁর ট্রিলজি– ‘উত্তরাধিকার’, ‘কালবেলা’, ‘কালপুরুষ’ বাঙালি পাঠকের চিরকালীন পছন্দের বই হয়ে আছে।

সমরেশ মজুমদারের বই কিন্তু দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়েছে অনেক পরে। ১৯৬৭ সালে তিনি প্রথম ‘দেশ’ পত্রিকায় গল্প লেখেন। তবে ‘দেশ’ পত্রিকায় নিজের প্রথম গল্প ছাপা নিয়ে মজাদার ঘটনার কথা শুনিয়েছিলেন সমরেশ মজুমদার স্বয়ং– ‘‘সাতষট্টি সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম গল্প ছাপা হয়েছিল ‘দেশ’ পত্রিকায়। ছাপা হওয়ার আগের ঘটনাগুলো স্বাভাবিক ছিল না। গল্প জমা দেওয়ার পরে কয়েক মাস কেটে গেলে জানতে পারলাম ওটা মনোনীত হয়েছে। তার দু’দিন বাদে খামে গল্প ফেরত এল। সঙ্গে ছাপানো চিঠি, যাতে ভবিষ্যতে আমি যেন সহযোগিতা করি। লেখালেখির বাসনা ওখানেই শেষ করে কলেজের চাকরি নিয়ে অসমে চলে যেতে পারতাম। কিন্তু বন্ধু সুব্রত ভট্টাচার্য বলল, ‘এ তো অন্যায় কথা। প্রতিবাদ কর।’ বিশ্ববিদ্যালয়ের নীচে একটা টেলিফোনের বুথ ছিল। পয়সা ফেলে আনন্দবাজারের অপারেটর ফোন ধরলে বললাম, বিমল করের সঙ্গে কথা বলব। বিমলদা ফোন তুলতে যা মনে আসে, তা-ই মুখে বললাম। তার মধ্যে একটা লাইন ছিল ‘লেখক হিসেবে আপনাকে সারা জীবন শ্রদ্ধা করব, মানুষ হিসেবে নয়।’ চুপচাপ শুনে গেলেন। আমার কথা শেষ হলে বললেন, ‘গল্পটি নিয়ে আগামী কাল দেখা করুন।’ তখন ভয়। অপমান করেছি বলে পুলিশে দেবেন না তো! সুব্রতকে সঙ্গে নিয়ে ওঁর সামনে গেলাম। মাথা নিচু করে লিখছিলেন, আমার নামটা বলতেই মুখ তুলে বললেন, ‘গল্প ভুল করে ফেরত গেছে। প্রেসে পাঠাতে বলেছিলাম, পিওন ভুল করেছে।” তখন তিনি ২৩ বছরের যুবক। তবে বিমল করের সঙ্গে অন্য নবীন লেখক-গল্পকারদের মতো তাঁরও বন্ধুত্ব হতে দেরি হয়নি। ‘আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা’য় বিমলদা লিখেছেন– “কার্জন পার্কের ডালিমতলায় বসে দারুণ আড্ডা হচ্ছে। অনেকেই হাজির। হাসি-হল্লার তোড়ে মাঠের ইঁদুরগুলো পর্যন্ত চিনেবাদামের টুকরো তুলতে কাছে ঘেঁষতে সাহস পাচ্ছে না। একজন অন্যজনকে বলল, ‘শোন বেটা, ভগীরথ মা গঙ্গাকে হিমালয় থেকে বয়ে এনে দেশ ভাসিয়ে দিল; আর তুই– সমরেশ মজুমদার চা-বাগান থেকে চায়ের পেটি মাথায় করে বয়ে এনে দেশ ভাসাচ্ছিস। তোকে মাইরি কে আটকায়।’ আমরা একসঙ্গে সবাই হো হো করে অট্টহাস্য হেসে উঠলাম। হাসি আর থামতে চায় না। সমরেশের মতন তরতরে ছেলেও পালটা কোনও জবাব দিতে পারল না। নিজেও হেসে ফেলল।… …তামাশা হলেও কল্যাণের কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। সমরেশ মজুমদার, যার ডাকনাম বাবলু, চা-বাগানের ছেলে। যখনকার কথা এটা– তখন সমরেশের ‘উত্তরাধিকার’ দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক বেরুতে শুরু করেছে, অজস্র পাঠক এই উপন্যাসটি পড়ার আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেন প্রতিটি সপ্তাহ, বন্ধুমহলেও তার লেখার অকুণ্ঠ প্রশংসা।…

নতুন লেখা আর নতুন লেখকের সন্ধানে বিমলদা ছিলেন অক্লান্ত এবং তাঁর এই অনুসন্ধান কেবল আনুষ্ঠানিক ছিল না। এইসব লেখকদের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্কও তৈরি হয়ে যেত। শুরুর দিকে সমরেশদার সব খবর যে উনি রাখতেন, তা তাঁর লেখাতেই স্পষ্ট ধরা পড়ে– “এক ধরনের ছেলে থাকে যারা স্বভাবে অস্থির, চঞ্চল; ঘোড়ায় জিন দিয়ে ছুটে না বেড়ালে তাদের চলে না। সমরেশ খানিকটা এই ধরনের। এমন অস্থির ছেলে আমার পরিচিতদের মধ্যে আর দেখিনি। বিকেলে যদি তাকে এসপ্লানেড পাড়ায় দেখা গেল, সন্ধের দিকে শোনা গেল সে কলেজ স্ট্রিটে, তারপর রাত্রের দিকে টালিগঞ্জে কোথাও বসে আড্ডা মারছে। সারা কলকাতা চষে বেড়ায় সে রোজ। অফিস একটা আছে, কাজের দায়িত্বও কম নয়, কিন্তু কতক্ষণ অফিসে থাকে বলতে পারব না। মাঝে মাঝে ভাবি, এই অস্থির অধীর ছেলেকে ধীরস্থির করার জন্যেই বোধহয় ভগবান ‘ধীরা’-কে তার স্ত্রী হিসেবে পাইয়ে দিয়েছিল। তবে ভগবানের ইচ্ছেটা মাঠে মারা গিয়েছে।পুরনো কথা মনে পড়লে যে-সমরেশকে দেখি, সে আজকের মতন বিখ্যাত নয়, এতটা ব্যস্তবাগীশও নয়। তখন সে সবেই লিখতে শুরু করছে, বছরে দু-চারটে গল্প লেখে বড় জোর, আড্ডা মেরে বেড়ায় তার নিজের বন্ধুদের সঙ্গে, অনেকটা রাত করেই বাড়ি ফেরে। নকশাল পর্ব যখন চলছে তখনও তাকে দেখেছি– শ্যামবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে বাস ধরে দমদম স্টেশনের কাছাকাছি যাবে বলে। ও তখন ওই দিকেই থাকত, সেভেন ট্যাংকসের কাছাকাছি, সিঁথির দিকে। আমি তখন সিঁথিতে। মাঝে মাঝে রবিবার দিন সকালের দিকে পাজামা পাঞ্জাবি চড়িয়ে আমার বাড়িতে আড্ডা মারতে আসত। ওর কথাবার্তায় চেঁচামেচি ছিল না। ভরাট গলা, সব ব্যাপারেই ছেলেমানুষী ভাব, নানান রকম গল্প শোনাত। ওই সময় লক্ষ্য করে দেখেছি, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার বিশেষ অনুরাগী ছিল সমরেশ। আর তরুণদের মধ্যে তার ‘বরেনদা’ ছিল সমরেশের ফেভারিট। ঠাট্টা করে বলত ‘গুরু’।…”

তাঁর গুরু বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা ‘বিশেষ’ অবদানের কথা সমরেশদা নিজেও লিখেছেন তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রসঙ্গে। ‘দেশ’ পত্রিকার রাশভারী সম্পাদক সাগরময় ঘোষ ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁকে জানান সে বছরের শারদীয়া ‘দেশ’-এ তাঁকে একটি উপন্যাস লিখতে হবে। সেই সঙ্গে সাগরদা টিপ্পনী যোগ করে বলেন– “নতুন খেলোয়াড় টেস্ট টিমে সুযোগ পেয়ে যদি কিছু না করতে পারে, তা হলে তাকে আর দলে নেওয়া হয় না। সুনীল প্রথম সুযোগে ‘আত্মপ্রকাশ’ লিখেছিল, সেটা প্রায় পঁচাত্তর রানের সমান। শীর্ষেন্দু ষাট পেয়েছিল, কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছিল সে জাত-লিখিয়ে। বরেন সুযোগ পেয়ে ‘নিশীথফেরি’ লিখেছিল, যা কারও মনে দাগ কাটেনি। ফলে বরেন আর সুযোগ পায়নি। এ বার আপনি নিজের ভাগ্য নিজে ঠিক করুন।…” কিন্তু সমরেশদা তখনও আত্মবিশ্বাসী ছিলেন না পঞ্চাশ হাজার শব্দের উপন্যাস লেখার ব্যাপারে। ‘দৌড়’ নামে একটি স্মৃতিনির্ভর গদ্যে তিনি লিখছেন– “তখন চৌরঙ্গি মার্কেটের তিন তলায় শিল্পী নিতাই দে-র স্টুডিয়োতে আড্ডা মারতে যেতেন বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, অভ্র রায়রা [বিভূতি রায়]। বিকেলে সাহিত্য নিয়ে কথাবার্তা হত। মাঝেমাঝে আমিও ঢুঁ মেরেছি। এক শনিবারের দুপুরে ধর্মতলা পাড়ায় এক জনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাকে না পেয়ে ভাবলাম, নিতাইদার স্টুডিয়োতে গিয়ে সময় কাটিয়ে আসি। ঢুকে দেখলাম নিতাইদা, বরেনদা বেরুবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন। ওই সময় বরেনদার ওখানে থাকার কথা নয়। আমাকে দেখে বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘তুই এখানে এই সময়?’ কারণটা বলে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কোথাও যাচ্ছ?’ বরেনদা বললেন, ‘হ্যাঁ, তুই এখানে বসে থাক। আমরা বিকেলে ফিরব।’ নিতাইদা বললেন, ‘একা বসে থাকবে বেচারা, সঙ্গে চলুক।’ বরেনদার আপত্তি সত্ত্বেও নিতাইদা বললেন, ‘চল। পকেটে কত টাকা আছে?’ ‘দশ টাকা।’ কিছু না বুঝে সঙ্গ নিলাম। ট্যাক্সি থামল রেসকোর্সের তৃতীয় গেটে, আমি অবাক। কিন্তু বাধ্য হলাম পাঁচ টাকা দিয়ে টিকিট কিনতে। গিজগিজ করছে লোক। হঠাত্ মনে হল আমি রেসকোর্স এসেছি এই খবর যদি বাবা-মা জানতে পারেন, তা হলে কী প্রতিক্রিয়া হবে। হঠাত্ কানে এল, ‘ও বরেন, বরেন!’ তাকিয়ে যাঁকে দেখলাম, তাঁকে আমি রেসকোর্সে দেখব ভাবতেই পারিনি। দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে সরে গেলাম। বরেনদা প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে রেসের বই খুলে আলোচনা সেরে আমাকে বললেন, ‘সঙ্গে পুতুলের মতো না ঘুরে সামনের গ্যালারির ওপরে গিয়ে বোস। আমরা আসছি।’ গ্যালারিতে বসলাম। সামনে সবুজ রেসকোর্স। দূরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। হঠাত্ গুনগুনানি কানে এল। বুঝলাম আমার সামনের বেঞ্চিতে বসে যে প্রৌঢ় বই দেখছেন, তিনিই অন্যমনস্ক গলায় গাইছেন। শব্দ নয়, শুধু সুর। বরেনদারা ফিরে এলে বললাম, ‘এই ভদ্রলোক যদি গানের চর্চা করতেন, তা হলে নাম করতেন।’ বরেনদা প্রৌঢ়কে দেখে ঝুঁকে বললেন, ‘দাদা, এই ছেলেটি নতুন লিখছে। বলছে, আপনি গান গাইলে নাম করতে পারতেন।’ ‘তাই না কি? তা হলে চেষ্টা করি?’ বলতে বলতে তিনি মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখে হাসতেই আমি লজ্জায় চোখ বন্ধ করলাম। কী সর্বনাশ! আমি দেবব্রত বিশ্বাসের পেছনে বসায় ওঁকে চিনতে পারিনি! রেস আরম্ভ হল। আধ ঘণ্টা পর পর রেস হচ্ছে। যে ঘোড়া জিতছে, তার সমর্থকরা সমুদ্রগর্জনের মতো চিত্কার করছে। একটি রেসে যে ঘোড়াটি সবাইকে পেছনে ফেলে দৌড়চ্ছিল, জয় যার অবধারিত, উইনিং পোস্টের কাছে এসে সে ছিটকে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। তার জকি মাটিতে পড়েও তাকে তুলতে পারল না। যার জেতার কোনও সম্ভাবনা ছিল না, সেই ঘোড়া জিতে গেল। দর্শকরা স্তব্ধ। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটিকে ত্রিপলে ঘিরে ফেলা হল। ডাক্তার পরীক্ষা করে অনুমতি দিলে তাকে গুলি করে মেরে দূরে সরিয়ে ফেলল রেসকোর্সের কর্মচারীরা। জানলাম, রেসের ঘোড়া অক্ষম হলে মেরে ফেলাই নিয়ম। রাজার খেলায় নায়ককে রাজার মতনই চলে যেতে হয়।হঠাৎ মনে হল, এই যে আমরা, মানুষেরা ক্রমাগত ছুটছি। ছুটছি জেতার জন্য। একটু হাল ছাড়লেই অন্যরা আমাদের ডিঙিয়ে যাবে। কিন্তু পঙ্গু হয়ে গেলে আমাদের মেরে ফেলা শারীরিক ভাবে হয় না, কিন্তু বেঁচে থাকি অর্ধমৃত হয়ে। রেসের ঘোড়ার সঙ্গে এইটেই তফাত। দৌড়ও, শুধু দৌড়ে যাও, পঙ্গু হলেই তুমি শেষ।”

এখান থেকেই তাঁর মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হল প্রথম উপন্যাসের বীজ। লেখা হল ‘দৌড়’– সমরেশ মজুমদারের প্রথম উপন্যাস। কিন্তু এটাও ছাপার সময় ঘটে বিভ্রাট। সমরেশদা লিখেছেন– “হঠাৎ সাগরদার চিঠি পেলাম, ‘সমরেশ। জরুরি। দেখা কর। সাগরদা।’ ছুটলাম। সাগরদা বসতে বললেন। তার পর চোখ বন্ধ করে কিছু ভাবলেন। শেষ পর্যন্ত মুখ খুললেন, ‘ধরো, তুমি দেশ পত্রিকার সম্পাদক এবং আমি নতুন লেখক। তুমি আমাকে উপন্যাস লিখতে বলেছ এবং আমি সেটা লিখে জমা দিয়েছি। হঠাৎ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি অপ্রকাশিত উপন্যাস তোমার হাতে এল। সেটা ছাপলে কাগজের সম্মান তো বাড়বেই, বিক্রি হবে প্রচুর। কিন্তু ওই উপন্যাসকে জায়গা দিতে হলে বাকিদের এক জনের উপন্যাস ছাপা চলবে না। তুমি কি বিখ্যাত ঔপন্যাসিকদের কোনও উপন্যাস বাদ দেবে, না নতুন লেখককে সরিয়ে রাখবে?’ আমার চোখে তখন অন্ধকার। টালা টু টালিগঞ্জ, পরিচিতরা জেনে গেছে শারদীয়া ‘দেশ’-এ উপন্যাস লিখছি। কোনও রকমে বললাম, ‘নতুনকে বাদ দেব।’ ‘থ্যাঙ্ক ইউ। এসো।’ শেষমেশ সেবার ডিসেম্বরের বিনোদন সংখ্যায় ছাপা হয় ‘দৌড়’। কিন্তু এই উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পরে সমরেশদাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

আমাদের প্রকাশনা থেকে সমরেশদার প্রথম বই তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে। ততদিনে তিনি খ্যাতির মধ্যগগনে। সেসময় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখত আমার ভাই বাবু। বাবু সমরেশদার কাছ থেকে বেশ কয়েকটা নতুন বই এবং সংকলন নিয়ে এসেছে দে’জ-এর জন্য। সমরেশদার শ্যামপুকুরের বাড়িতে বাবুর যাতায়াত ছিল। পরে অপুর সঙ্গেও সমরেশদার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তৈরি হয়। একবার বাবু আর অপু সমরেশদার সঙ্গে আমেরিকাতেও গিয়েছিল। সেবারে আমেরিকায় তাদের ক্যাসিনোতে গিয়ে অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি আমি এখনও শুনি অপুর মুখে। ১৯৯২ সালেই পয়লা বৈশাখে বাবুর চেষ্টায় দে’জ থেকে প্রকাশিত হয় সমরেশ মজুমদারের গল্প সংকলন, ‘একাদশ অশ্বারোহী’। সুধীর মৈত্র-র প্রচ্ছদে এগারোটি গল্পের সংকলন।

লেখালিখির সঙ্গে-সঙ্গে সমরেশদার থিয়েটারের প্রতিও ছিল তাঁর টান। কলকাতা দূরদর্শনে টেলি-ধারাবাহিকের শুরুর দিকেও একাধিক ধারাবাহিকের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে ছিলেন। আমি ১৯৯৭ সালের বইমেলার সময় ছেপেছিলাম তাঁর নাটক, ‘তিন নম্বর চোখ’। ছোট্ট পেপারব্যাক বইটির ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন– “তরুণ বয়সে থিয়েটারের শখ ছিল, যেমন অনেকের থাকে। নাটক লেখার স্পর্ধা হয়নি কখনও। গতবছর ফেব্রুয়ারি মাসে বিখ্যাত অভিনেতা-পরিচালক দুলাল লাহিড়ি আমেরিকায় নাটক করার আমন্ত্রণ পান। ছয়-সাতটি চরিত্র, একটি সেট, এই হল শর্ত। বোধহয় মনের মতো নাটক না পেয়ে দুলাল আমাকে অনুরোধ করেন নাটকটি লিখে দিতে। আমি প্রথমে রাজি হইনি নিজের অক্ষমতা জানা থাকায়। কিন্তু নাছোড়বান্দা দুলালকে শেষ পর্যন্ত এড়াতে পারিনি। কয়েকবার যাওয়া আসায় প্রবাসী বাঙালিদের খানিকটা জানতাম। তাঁরা ডলার দিয়ে টিকিট কিনে সিরিয়াস বিষয় নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে লঘুরসের নাটকই পছন্দ করেন। নাটক দেখতে আসা তাঁদের কাছে বিনোদনই। ‘তিননম্বর চোখ’-এ হাসির আবরণে যে নিখুঁত সত্যিটা বলার চেষ্টা করেছি তা তাঁদের খারাপ লাগেনি। ওদেশে মোট পনেরটি রজনীর দর্শকদের স্বতস্ফূর্ত উৎসাহ সেটাই প্রমাণ করে। তাই বলে রাখা ভাল, এই নাটক নেহাতই দু’ঘন্টার বিনোদন, তার বেশি কিছু নয়।”

নতুন শতকে পৌঁছে দে’জ পাবলিশিং থেকে সমরেশ মজুমদারের অনেকগুলি বই ছাপা হয়েছে। একে একে প্রকাশিত হয়েছে, ‘আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে’, ‘মেঘে মাটিতে মাখামাখি’, ‘গোপন ভালোবাসা’, ‘কণ্ঠে পারি পারিপার্শ্বিকের মালা’, ‘চোখের জলে শ্যাওলা পরে না’ ইত্যাদি বই।

২০১০-এর বইমেলার সময় সংকলিত হয়েছে দু’টি বই– ‘ছ’টি রোম্যান্টিক উপন্যাস’ এবং ‘সাতটি প্রেমের উপন্যাস’। প্রথম বইটি অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে উৎসর্গ করে তিনি ভূমিকায় লিখেছেন, ‘ঠিক রোম্যান্টিক উপন্যাস কাকে বলে তা আমি আজও বুঝতে পারলাম না। নর-নারীর রোম্যান্স কি তার উপজীব্য? প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের প্রেম কি রোম্যান্টিক উপন্যাসের বিষয় হতে পারে না? যা হোক, এই সংকলনে মানুষের সেইসব কথা বলা হয়েছে যা তার হৃদয় থেকে উৎসারিত। পাঠক খুশি হলে আমি ধন্য হব।’ আবার দ্বিতীয় বইটি তিনি হুমায়ুন আহমেদকে উৎসর্গ করে ভূমিকায় লিখেছেন, “সাত সমুদ্র, সাত নদী, সাতটি তারা এইরকম কি সাতটি প্রেমের উপন্যাস হতে পারে? জানি না! শুধু জানি প্রেমের সাতকাহন দুই মলাটের মধ্যে ধারণ করে প্রকাশ করছেন দে’জ পাবলিশিং। পাঠক এই প্রেমে স্বচ্ছন্দে ডুব দিতে পারেন।”

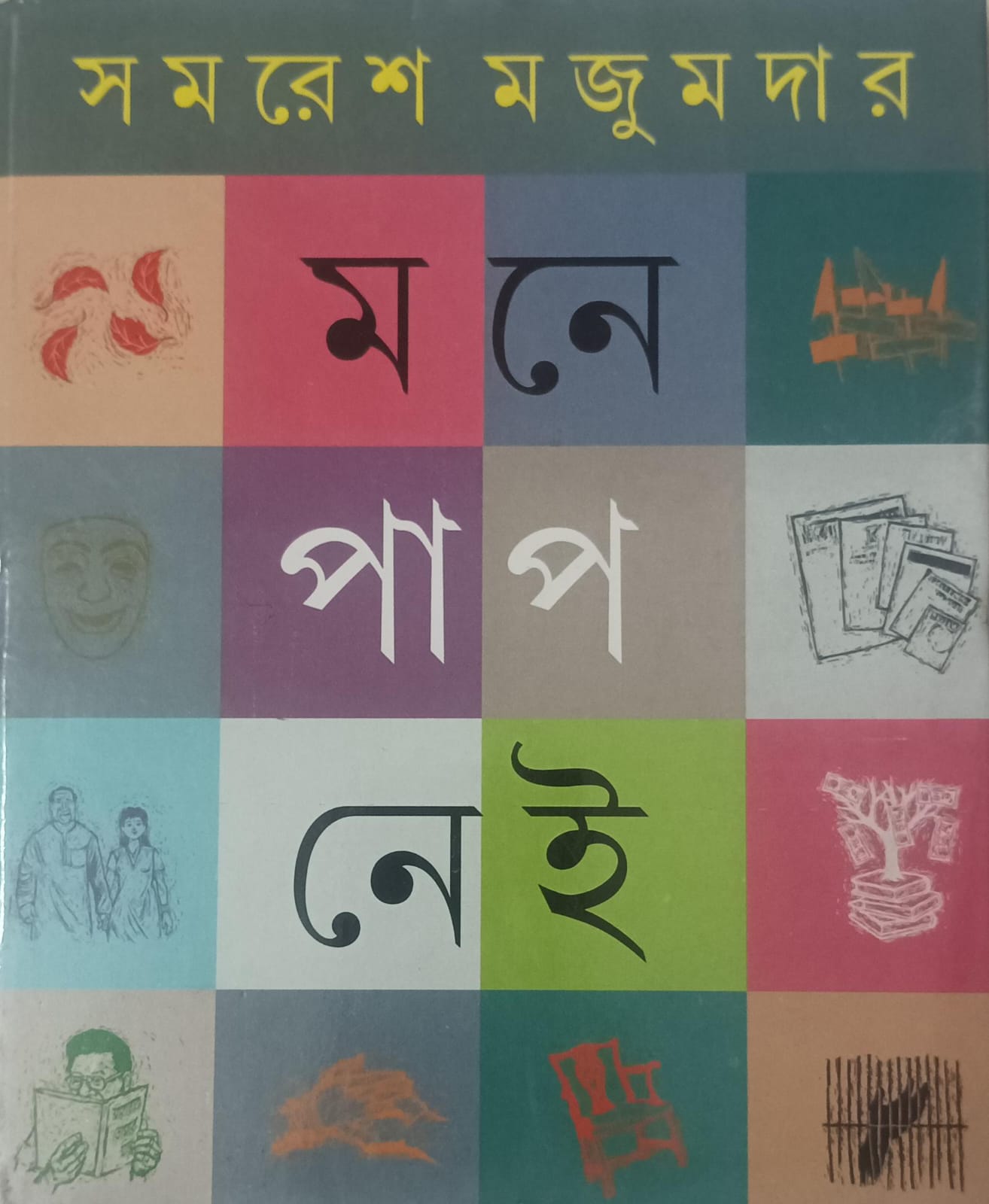

২০১৩-য় দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গদ্যের বই– ‘মনে পাপ নেই’। বইটির পরিচিতিতে সমরেশদা লিখে দিয়েছিলেন– ‘গল্প-উপন্যাসের বাইরে যখন লেখার ইচ্ছে হয় তখন মন কারও শাসন বরদাস্ত করতে চায় না। রেখে ঢেকে, কথার প্যাঁচে মনের সত্যিটা লুকিয়ে লেখাটাই আমার কাছে পাপকর্ম। যা ভেবেছি তাই লিখেছি। তাই মনে কোনও পাপ নেই।’

সমরেশদা একটা কথা বারবার বলতেন– আমি না কি তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘দৌড়’ ছাপিনি। যদিও ঘটনাটা আমার একেবারেই মনে নেই। তবে তিনি এতবার কথাটা বলেছেন– তাই ঘটনাটা সত্যি ধরে নেওয়াই যায়। আমিও অনেকবার ভাবার চেষ্টা করেছি, ১৯৭৬ সালে ‘দৌড়’ আমি কেন ছাপলাম না! সেইসময় আমার প্রকাশ করা বইয়ের তালিকা মিলিয়ে একদিন দেখছিলাম– ১৯৭০ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত আমি খুব একটা নতুন লেখকের বই করতে পারিনি। মনে রাখতে হবে ‘দৌড়’ যখন প্রকাশিত হচ্ছে সেসময়টাকে দে’জ পাবলিশিং-এর একেবারে সূচনার সময় বলা যেতে পারে। সেসময় আমার আর্থিকসঙ্গতিও খুব একটা ছিল না। তবে এতদিনের প্রকাশকজীবনে আমি এটুকু বুঝেছি যে, এই পেশায় অনেক বই হাতের নাগালে এসেও করা হয়ে ওঠে না। যেমন মৈত্রেয়ী দেবীর ‘ন হন্যতে’ প্রথমে আমার হাতে এসেছিল। এটাও আমি ছাপতে পারিনি। পরে প্রাইমা পাবলিকেশনস্ থেকে ১৯৭৪ সালে বইটি প্রকাশিত হয় এবং বিপুল সমাদর লাভ করে। ১৯৭৬ সালে বইটি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারও পায়। আবার অনেক সময় যে-বইটা পাওয়া নিশ্চিত, তা-ও হাতছাড়া হয়ে যায়। এমনটা ঘটেছিল বিমল মিত্র-র বইয়ের ব্যাপারে। ১৯৭২ সালে তিনি আমাকে ‘চার চোখের খেলা’ বইটি পুনর্মুদ্রণ করতে দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই তাঁর চেতলার বাড়িতে আমার যাতায়াত ছিল। আমি একটা নতুন উপন্যাস চাওয়ায় তিনি বলেছিলেন সেসময় যে ধারাবাহিক (সম্ভবত ‘অমৃত’ পত্রিকায়) উপন্যাসটি তিনি লিখছিলেন সেটি আমায় দেবেন। আমি আশায়-আশায় প্রতিটি কিস্তি পত্রিকা থেকে কেটে কাগজে সেঁটে তাঁর বাড়িতে মাসে একবার করে পৌঁছে দিতাম। দে’জ থেকে ‘পরস্ত্রী’ বেরবে এব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন কোনও একটা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখলাম বিমল মিত্র-র ‘পরস্ত্রী’ প্রকাশিত হচ্ছে মিত্র ও ঘোষের অমর সাহিত্য প্রকাশন বিভাগ থেকে। লেখক-প্রকাশক সম্পর্কে এমন ঘটনা চলতেই থাকে।

লিখন: শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

…… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব ……

পর্ব ৫৯। সারাজীবন নিজেকে জানার জন্যেই লিখে গিয়েছেন সমরেশ বসু

পর্ব ৫৮। নবারুণ চেয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ কবিতার সিরিজে তিনিও থাকুন, কিন্তু হল না

পর্ব ৫৭। সত্যজিৎ-মৃণাল-ঋত্বিক ত্রয়ীর মধ্যে ঋত্বিকের লেখাই আমরা প্রথম ছেপেছিলাম

পর্ব ৫৬। অজয় গুপ্তর নিরন্তর শ্রম আর খুঁতখুঁতে সম্পাদনা ছাড়া মহাশ্বেতা দেবীর রচনাসমগ্র হত না

পর্ব ৫৫। দলকল্যাণের জন্য রাজনীতি সমাজকে নরকে পরিণত করবে, বিশ্বাস করতেন মহাশ্বেতা দেবী

পর্ব ৫৪। যা লিখেছেন, না লিখে পারেননি বলেই লিখেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পর্ব ৫৩। ‘অলীক মানুষ’ তাঁকে দিয়ে কেউ লিখিয়ে নিয়েছে, মনে করতেন সিরাজদা

পর্ব ৫২। নিজের লেখা শহরের গল্পকে লেখা বলে মনে করতেন না সিরাজদা

পর্ব ৫১। কর্নেল পড়ে সিরাজদাকে চিঠি লিখেছিলেন অভিভূত সত্যজিৎ রায়

পর্ব ৫০। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা থেকে বাঁচতে দিব্যেন্দুদার জীবনের দ্বিতীয় গল্পই বদলাতে হয়েছিল

পর্ব ৪৯। রবিশংকর বলের মতো উর্দু সাহিত্যের এত নিবিষ্ট পাঠক খুব কমই দেখেছি

পর্ব ৪৮। দেবেশ রায়ের যেমন ‘বৃত্তান্ত’, আফসার আমেদের তেমন ‘কিস্সা’

পর্ব ৪৭। বই বাঁধানো সম্পূর্ণ হয়নি, তাই ‘মহাভুল’ শুধরে নিয়েছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৬। গান্ধীনগরে রাত্রির কবিই প্রথম বিদ্রুপাত্মক তেতো হাসি এনেছিলেন বাংলা কবিতায়

পর্ব ৪৫। নাটকের মহলা পছন্দ হলে তবেই তিস্তাপারের বৃত্তান্তর অনুমতি দেবেন, বলেছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৪। নিজের বইপত্র বিক্রির বিবরণ দেখে হতাশ হয়েছিলেন দেবেশ রায়

পর্ব ৪৩। থ্রিলার, রহস্য-রোমাঞ্চ কিংবা ক্রাইম স্টোরি অনেক দিন ধরেই বইপাড়ায় ‘সুপারহিট’

পর্ব ৪২। অলংকরণ বা প্রচ্ছদশিল্পীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই, সখেদে চিঠি লিখেছিলেন নারায়ণ সান্যাল

পর্ব ৪০। সিগারেট ঠোঁটে রথীন্দ্রনাথের ছবি প্রচ্ছদে যাওয়া নিয়ে উঠেছিল প্রবল আপত্তি!

পর্ব ৩৯। শান্তিনিকেতন থেকে কলেজ স্ট্রিট, প্রুফ আদান-প্রদানে সহায়ক ছিলেন বই ব্যবসায়ীরাই

পর্ব ৩৮। পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে সোমেনদা বলেছিলেন, রামকিঙ্করকে নিয়ে এ জাতীয় বই আগে লেখা হয়নি

পর্ব ৩৭। ‘কীর্তির্যস্য’র নাম বদলাতে চেয়েছিলেন ভবতোষ দত্ত

পর্ব ৩৬। কবি-দার্শনিকের বাইরে আরেক রবীন্দ্রনাথকে খুঁড়ে বের করেছিলেন অমিতাভ চৌধুরী

পর্ব ৩৫। ‘শাহজাদা দারাশুকো’ আরও বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে ছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

পর্ব ৩৪। একজন লেখক হিসেবে আমি কি তোমার মনোযোগের যোগ্য নই, অভিমান ভরা চিঠি লিখেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

পর্ব ৩৩। আমাকে ভাবায়, তারাপদ রায়

পর্ব ৩২। নববর্ষের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ: লেখকদের মন্তব্যের খাতা!

পর্ব ৩১। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ভাগ্যিস থিতু হয়েছিলেন সাহিত্যে!

পর্ব ৩০। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও বই আমাকে চাপিয়ে দেননি, লিখেছেন: বিবেচনা করে দেখো

পর্ব ২৯। কবিতাকে শক্তিদা বলতেন ‘জলজ দর্পণ’, তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন

পর্ব ২৮। পিঁপড়ে কালিতে চুবিয়ে সাদা পাতায় ছাড়া হয়েছে, এমন পাণ্ডুলিপি ছিল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের!

পর্ব ২৭। নিজস্ব ঈশ্বরভাবনা থাকলেও শঙ্কু মহারাজের লেখার মূল বিষয় ছিল মানুষের আলো-আঁধারি জীবন

পর্ব ২৬। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও একুশে বইমেলায় কখনও স্টল পাইনি

পর্ব ২৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তের রক্ত-ঘাম-হাসি-কান্নার এক জীবন্ত দলিলচিত্র ছেপেছিলাম

পর্ব ২৪। রাখাল ছেলে যেমন বাঁশি বাজায়, আমিও তেমন নিজের খুশিতে লিখি, বলেছিলেন যাযাবর

পর্ব ২৩। রয়্যালটি-মুক্ত বইয়ের ওপর প্রকাশকদের ঝোঁক চোখে পড়ছে বইমেলাতেও

পর্ব ২২: শেষমেশ রেগে গিয়ে আমাকে চিঠিই লিখে ফেলেছিলেন শঙ্খ ঘোষ!

পর্ব ২১: ৩০০০ কপি বিক্রির মতো জীবিত বা মৃত লেখক আর হয়তো নেই

পর্ব ২০: কম বয়সে আমাদের রোববারের আড্ডা ছিল ২৮ নম্বর প্রতাপাদিত্য রোড, আশুদার বাড়িতে

পর্ব ১৯: ‘লেখা বড় হচ্ছে’ অভিযোগ আসায় খুদে হাতের লেখায় পাণ্ডুলিপি দিতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পর্ব ১৮: দু’বছরের মধ্যে সংস্করণ না ফুরলে অন্য জায়গায় বই ছাপার চুক্তি ছিল শরদিন্দুর চিঠিতে

পর্ব ১৭: পূর্ণেন্দু পত্রীর বাদ পড়া প্রচ্ছদ ও দিনেশ দাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি

পর্ব ১৬: সব প্রকাশনার যাবতীয় বইয়ের হদিশ পাওয়া যেত ‘সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী’তে

পর্ব ১৫: নিছকই একটা পত্রিকা নয়, ‘কলেজ স্ট্রীট’ আমাদের আবেগ

পর্ব ১৪: খুদে পাঠকদের জন্য মিনিবই তৈরির কথা প্রথম ভেবেছিলেন অভয়দা

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved